Рама — удивительно интересный феномен европейской культуры. В истории взаимоотношений человека и образа рама как определенный способ восприятия, множеством невидимых нитей связана с картиной мира человека. Причем это касается как материальной, так и «невидимой», смысловой рамы. Материальная рама — это форма подачи визуального образа, будь то поля, или оклад древней иконы, или орнаментальное обрамление средневековой миниатюры; наконец, это и хорошо нам знакомая рама живописной картины. Рама смысловая и «невидимая» — это, в широком смысле, идейный контекст визуального образа, который играет важнейшую роль в его понимании и восприятии. И если материальная рама организует изображение, то концептуальная рама неизменно соотносит его с историкокультурным фоном эпохи. Одно оказывается неотделенным от другого: икона или картина живет не только в окружающем пространстве, но и в пространстве нашей мысли, нашего сознания, важнейшим свойством которого является способность отграничивать и в то же время связывать внутреннее и внешнее. Ведь для того чтобы что-либо понять, мы должны «это» в своем сознании обособить от «другого» и в то же самое время связать «это» с чем-либо еще. То есть мы накидываем рамку нашего взгляда и понимания на тот объект, который находится в поле нашего рассмотрения. В результате в процессе восприятия взгляд художника как бы встречается с нашим, зрительским взором. Эта «встреча» и рождает художественный образ, который на протяжении всей истории искусства неизменно предстает как величина исторически переменная. Простой пример: восприятие одной и той же картины в разные эпохи меняется. Картина «входит» в разные материальные рамы, тем самым она приобретает иные эмоциональные и идейные контексты, в связи с чем ее старые смыслы могут выветриваться, а новые сильно отличаются от первоначальных. При этом надо иметь в виду и то, что именно рама быстрее набирает новые смыслы, чем сам визуальный образ.

Не случайно, что именно в эпоху Кватроченто картина приобретает не только обособленную от изображения раму материальную, но и раму умозрительную — автономную эстетическую теорию мимесиса. На свет появляется картинная рама, символизирующая окно в стене, и одновременно рождается неразрывно связанная с картиной (и теряющая единство с религией) эстетика Вазари и других художников-теоретиков, таких как Леонардо да Винчи и Дюрер. В результате рама из неотъемлемой части западного готического алтаря или ковчега византийско-славянской иконы превращается в новый способ познания окружающей реальности — она становится инструментом выявления подобия мира своему Первообразу.

Сегодня нет никаких сомнений в том, что визуальные образы активно влияют на человеческое сознание. И рама, будучи формой подачи изображения, играет далеко не последнюю роль в этом процессе. В Средние века рама служила указанием на трансцендентность визуального образа. Она была одним из способов вызывания Абсолютного. Икона — мир иной, преображенный и просветленный. Этот мир и противопоставлялся земному космосу, и был страшно приближен к нему, естественно или сверхъестественно. Но с наступлением Нового времени человек сделал образ зависимым от своей субъективной воли. Образ наделяется способностью активного воздействия на общественное сознание согласно тому смыслу, который в него вкладывает художник. На этом пути в новейшей истории европейской культуры перед нами разворачивается поистине захватывающая картина. Мы видим, что по мере того, как образы стремятся к иллюзионизму и подмене реальности, их рамы стремятся к невидимости, вплоть до своего «исчезновения» в фотографии, кинематографе и цифровых технологиях. В этой связи неслучайно, что ХХ век начинал с накопления «антикварного» материала по истории картинной рамы, а закончил тем, что выдвинул проблему рамы в поле повышенного внимания философов, культурологов и историков искусства. Рама и связанная с ней проблема «фреймирования» смысла — в центре научной мысли.

В 1897 году венецианский антиквар и предприниматель М. Гуггенхайм, занимавшийся продажей и изготовлением мебели в исторических стилях, впервые опубликовал более сотни изображений картинных рам эпохи итальянского Возрождения (см: Guggenheim M. Le cornici italiane meta del secolo XV allo scorcio del XVI. Milano, 1897). Эта революционная для своего времени работа открыла науке раму как произведение искусства и обратила внимание исследователей на ее значение в восприятии картины. Тем самым Гуггенхайм заложил целое направление в истории искусства, которое стало рассматривать картинную раму как самостоятельный эстетический объект, то есть в отрыве от самой картины.

История русского искусства предоставляет в этом плане интересный материал. Стоявшая на пересечении великих культур и созидавшая свою собственную культуру, Россия с древнейших времен подвергалась влияниям, которые шли из Византии, Западной Европы и мусульманского Востока. Поэтому разрывы и связи русской истории, ее культурное пространство со множеством границ — все это отражалось не только в образах, но и рамах. Причем эти рамы не только отражали культурные влияния, но и зачастую заставляли меняться то, что находилось внутри них. Они же диктовались новой манерой восприятия, а также самой историей развития риторического учения и эстетической мысли. Ведь именно риторика и эстетические теории неизменно определяли художественные особенности образа. Поэтому «обрамление» идеи красоты может служить внутренним мотивом истории картинной рамы в России, о которой можно говорить лишь со второй половины XVII века, когда появляется на Московской Руси само понятие «свободного художества», то есть автономного миметического искусства, претендующего на познание окружающего мира. Тогда же в русской культуре появляется миметический (имитирующий природу) визуальный образ (станковая картина), который требует отдельную раму. До этого момента древнерусская икона представляла собой канонический образ — богословский идеал небесной красоты, не отделенный от сакрального пространства церкви и противопоставленный окружающей реальности. С появлением же на Московской Руси эстетической теории ренессансного типа икона начинает рассматриваться как авторское искусство, то есть превращается в научно-эстетический и философский идеал божественной мудрости, проводником которой становится художник. Раньше сила иконы — дар Божий, она след откровения, удостоверяемый мастерством анонимного иконописца. Теперь икона зависит от свободного выбора художника, искусство которого берется на службу церкви. Эти новые иконы-картины начинают создаваться в кругу мастеров Оружейной палаты царя Алексея Михайловича, когда в Москву приезжают западноевропейские художники, которые и обучают русских мастеров основам ренессансной живописи.

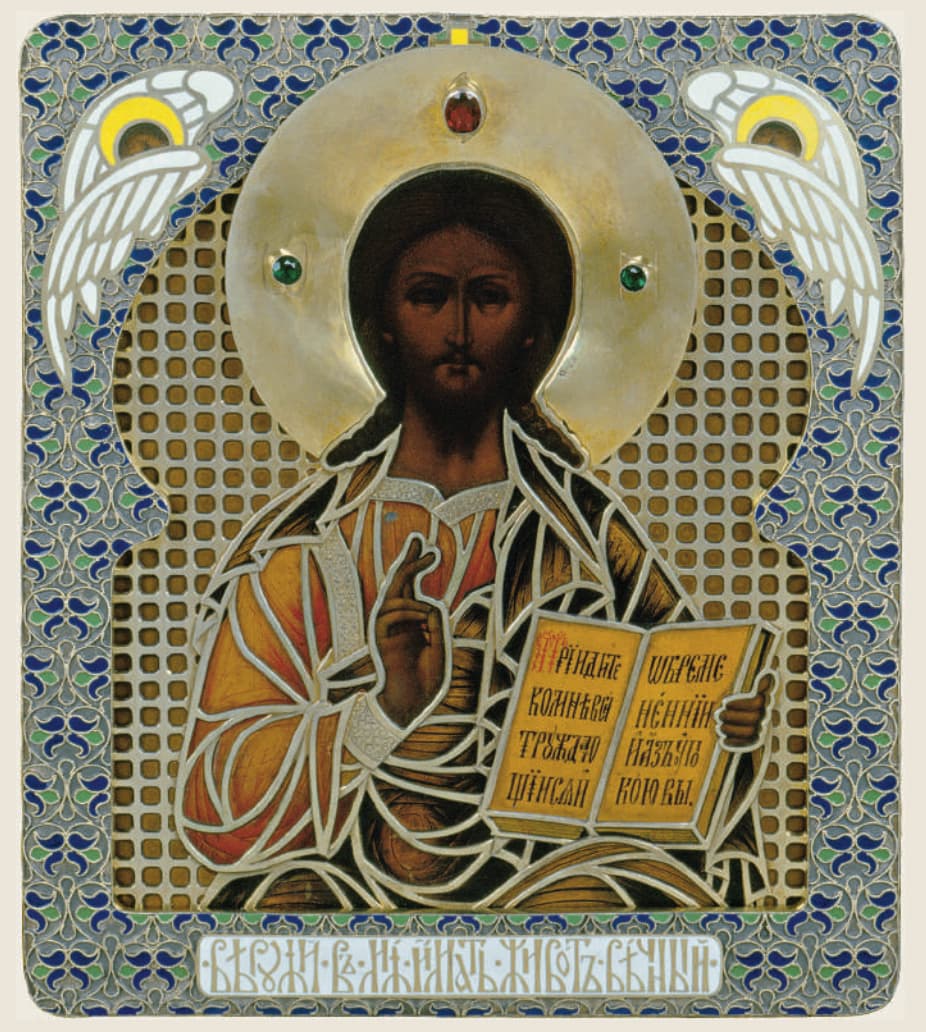

Действительно, по мере того, как мы продвигаемся вглубь веков, рамы приобретают вид, связанный исключительно с церковной символикой. Икона пишется на одной или нескольких досках, соединенных между собой при помощи специальных креплений. Поля иконы образуются в результате того, что посередине доски вырезается углубление, в котором и пишется образ Христа, Богоматери или святого.

Икона в окладе. Начало ХХ века

Фирма «П.И. Оловянишникова сыновья», Москва

Музей-заповедник «Московский Кремль»

Конструкция такой рамы явно несет влияние позднеантичной погребальной стелы. Однако неслучайно в русском языке иконная рама получила символичное название — «ковчег». Ветхозаветный Ковчег — глухой ящик, надежно сохраняющий от непосвященных религиозную святыню. В тексте Библии читаем: «И сказал Господь… Сделайте ковчег из дерева ситтим <...> и обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху вокруг его золотой венец» (Исх 25: 1, 10–11). По преданию, в Ковчеге Иеговы хранились скрижали Моисеевы, а также стамна златая с манною и жезл Аарона прозябший. Отсюда эллинистическая ниша (или форма погребальной стелы) получает в христианской традиции символическую связь с ветхозаветным обычаем сокрытия святости, а сама иконная рама включает не только поля, но и драгоценный убор иконы в целом — киот, серебряный оклад, завесы и пелены.

Фирма «П.И. Оловянишникова сыновья», Москва

ГИМ

Нет никаких сомнений в том, что за данной конструкцией византийскославянской иконы стояли античные и ветхозаветные традиции, но что интересно: в последних мы находим показательные отличия от практики древних и восточных художников. Так, наскальное искусство не знало рамы. Рисунки древнего художника даже накладывались друг на друга: в его сознании они не отделялись от окружающего пространства и «жили» в разных пространственно-временных измерениях. Не знало рамы как замыкающей границы и искусство буддизма. В контексте пантеистической мистики буддийская картина — это не окно в другое пространство, а как бы сам окружающий космос в его непрерывности и многообразии, то есть сам мир в его слитности божественного и природного. Этим определяется ее форма в виде горизонтального или вертикального свитка.

В античные времена изображение уже отделяется от окружающего пространства.

В многочисленных римских росписях мы находим раму в виде «окна в мир», а в театральных декорациях — корни прямой перспективы. Однако античное представление об универсальном присутствии в мире божественного также не ставило акцент на раме как на границе священного и мирского, что было свойственно языческим религиям. Поэтому античная рама — это ниша, или постамент статуи, или архитектурный декор оформления двери, окна и стены. Это и рамки из аканта, пальметт, меандра или различных геометрических фигур, окаймляющие удивительные по красоте и полные чувственности античные мозаики и фрески. Однако все они — часть самого произведения, и их функция заключается в том, чтобы по-новому подчеркнуть гармонию и чувство целого, выделить храм, скульптуру или картину в окружающем пространстве и одновременно «открыть» его ему, растворить границу между священным и мирским в умозрительной модели божественного всеприсутствия. В этом смысле суровые и массивные стены византийского храма показательно отличаются от «прозрачных» колоннад греческих храмов, благодаря которым Бог от мира не отдален. Античный храм «открыт» окружающему миру, и, как заметил Хайдеггер, «он заключает в себе облик бога и, замыкая его в своей затворенности, допускает, чтобы облик бога через открытую колоннаду выступал в священную округу храма».

В противоположность всему этому элементы иконного обрамления подчеркивали уже неприступность и неотмирность образа, служили непроницаемой границей между миром небесных форм и тем пространством, в котором пребывал человек. Об этой непроницаемости свидетельствовали, кстати, и страницы средневековых рукописей, которые не только на Западе, но и на Руси содержали на полях (то есть на «раме» священного текста) всевозможные бытовые рисунки, пометы и записи — в сознании переписчика они не соотносились с текстом святого Евангелия. Подтверждали это и суровые с внешней стороны, но поразительные по красоте изнутри стены византийского и древнерусского храма, скрывавшие от мира священное пространство.

Между тем, именно эта функция иконного обрамления как пространственной границы между миром небесным и земным оказалась наиболее чуткой к тем изменениям в духовной жизни общества, которые были связаны с самыми серьезными переменами в системе ценностных ориентаций. Так, если византийская и древнерусская икона хранилась в окладе и киоте подобно тому, как истинное бытие и красота были скрыты и недоступны человеческому воображению, то русские иконы второй половины XVII–XVIII веков все чаще содержат приоткрытые оклады, завесы, нарисованные и резные «картинные» рамки, которые уже не столько скрывают истину от глаз непосвященных, сколько служат «покровами» для стремления и желания человека узнать истину, которую искусно «завуалировал» художник.

Причем эти явления совпадают с изменением устройства русского иконостаса и появившейся открытостью алтарного пространства благодаря новым формам царских врат во второй половине XVII–XVIII веках. Они совпадают и с «колебанием» стены барочного храма в результате расширения оконных проемов, а также с заполнением полей страниц барочных книг уже не бытовыми пометами, а ссылками и научными комментариями священного текста.

Рамы эпохи русского барокко стремились подчеркнуть не что иное, как единство в Боге всего сущего: их «проницаемость» стала отвечать идее проницаемости мира божественной благодатью, а также новому соотношению в культуре между сакральным и мирским. Не случайно, что именно на иконах второй половины XVII–XVIII веков мы так часто наблюдаем «выход» святых за границу изображения. Причем это «движение» святых к миру подтверждалось увеличением клейм на рамах житийных икон, а также распространением отдельных живописных рам для древних и особо чтимых чудотворных образов, которые теперь не столько скрывали святыню от глаз непосвященных, сколько стремились рассказать о ней людям, приблизить ее к миру и человеку. Более того, они же стремятся быть не только богословским, но и эстетическим комментарием. Так материальная рама древнерусской иконы постепенно превращалась из способа хранения божественного лика в инструмент его познания. Наиболее ранние рамы в русском искусстве — это отделившиеся от центрального изображения иконные поля. Именно такая рама сопровождает «Деисус» (вторая половина XVI века, ГТГ), которая представляет собой как бы вырезку из тяблового иконостаса или отделившиеся поля иконы. Именно эти начинающие обособляться иконные рамы-поля и говорят нам о наступлении Нового времени, а также о тех культурных ориентирах, которые подготавливают приход в русскую культуру картинной рамы западноевропейского миметического образа. И это не случайно. Если на Западе картинная рама выделяется из конструкции готического алтаря, то в России она точно также выделяется из символической конструкции иконостаса или ковчега иконы.

Икона в окладе. Начало ХХ века Фирма «П.И. Оловянишникова сыновья», Москва

ГМИР

Сначала это обособление происходит в поле визуального восприятия: рама покрывается ярким орнаментом, выделяющим изображение и конфликтующим с окружающим пространством. Но где-то к концу XVI века орнаментальная рамка-киот все чаще украшает икону, а позднее приобретает функцию обрамления религиозной картины на холсте, а также светского изображения. Характерный пример — картина «Воздвижение креста Господня с предстоящими святыми Константином и Еленой и царем Алексеем Михайловичем, царицей Марией Ильиничной и патриархом Никоном» (вторая половина XVII века, ГТГ).

До 1917 года картина находилась в Новодевичьем монастыре и, вполне возможно, была выполнена И. Салтановым. Есть все основания утверждать, что подобные конструкции представляли собой один из ранних типов картинной рамы в русском искусстве. И. Е. Забелин не случайно отмечал, что в «хоромах» царя Алексея Михайловича «висели обыкновенно картины, парсуны, персоны, то есть портреты, и фряжские листы, эстампы, в рамах без стекол. Содержание картин подчинено было господствующему церковно-назидательному характеру живописи… Несмотря на это, картины довольно резко отличались от икон, потому что писаны были в живописном стиле иноземными художниками, жившими в Москве по приглашению царей». Прикладная эстетика ренессансного типа, появившаяся на Московской Руси во второй половине XVII века, нашла свое отражение, как известно, в трактатах С. Ушакова, И. Владимирова и других авторов. Эта новая эстетическая теория приходит к нам с западно-латинской риторикой, диктующей новые правила построения и восприятия художественного текста. Западное влияние на русскую культуру наблюдалось давно. Так, построенная в XV веке итальянскими зодчими стена вокруг Московского Кремля, пожалуй, самая величественная западная «рама» сакрального ядра русской средневековой культуры. Но все дело в том, что только с появлением западно-латинской риторики можно серьезно говорить о развитии у нас принципиально другой культуры визуальных образов, а следовательно, и о картинной раме, явившейся знаком нового, светского изобразительного искусства. Поэтому барочная эстетическая теория, по сути, впервые поставила перед русским иконописцем проблему зрительного восприятия. Разница между средневековым копированием образцов и новоевропейским способом создания картины и проясняла все те новые композиционные и стилистические формы, которые буквально хлынули в русскую иконопись второй половины XVII — первой половины XVIII века.

С этого момента русское религиозное и светское искусство становятся сообщающимися сосудами, между которыми идет обмен методами и открытиями.

Именно на этом пути развития автономного миметического искусства и происходит обособление рамы от изображения. Линейная перспектива и иллюзионизм пространства, проникающие в религиозный образ, требуют отдельную раму и диктуют движение иконы навстречу живописной картине. Художественное пространство религиозного образа приобретает в этой связи ряд новых таинственных свойств. В иконе изображение построено как бы на глухой стене. Поэтому икона — это сам мир. В картине изображение построено как бы на прозрачном стекле окна. Поэтому картина — это только часть мира. Модель мира иконы не допускает иллюзию входа в него зрителя. Человек предстоит перед иконой в великом почтении и принимает мир таким, каков он есть. Модель картины, наоборот, создает иллюзию перехода из мира реального в мир условный и принуждает человека воспринимать его таким, каким он кажется. Отсюда выполненное в системе линейной перспективы изображение неизбежно требует раму, которая предлагает человеку отождествить условный мир картины со знакомым ему пространством окружающей реальности. Эта рама — «я» познающего субъекта и превращение окружающего мира в объект познания, поскольку линейная перспектива (с которой она неразрывно связана) предполагает единую точку зрения. Рама отвечает пониманию мира как образа, который, по Хайдеггеру, есть «представленность сущего». Человек при помощи рамы ставит пред собою и для себя «образ мира», который становится для него объектом как эстетического наслаждения, так и научного наблюдения.

То, что рама светского изображения восходит к особенностям конструкции иконной доски, подтверждают и ранние надгробные парсуны из Архангельского собора Московского Кремля. Они написаны на иконных досках. Их обрамления — иконные поля, еще удерживающие само изображение в системе церковной культуры. Между тем в условиях новой, западноевропейской эстетики русская парсуна сближается с другими видами искусств, включая картину, миниатюру и гравюру. Рама в этом сближении играет не последнюю роль. Так, плоскую деревянную раму на портрете патриарха Никона, принадлежащем (предположительно) кисти Г. Детерсона, украшают бруски, как бы имитирующие драгоценные камни, то есть орнамент оклада иконы или миниатюры. Возможно, перед нами одна из ранних портретных рам, которые создавались в мастерских Оружейной палаты. Тогда же в систему русской придворной культуры приходит и западноевропейская дворцовая рама. Об этом, в частности, говорят описи XVII века имущества князя В. В. Голицына, в которых упоминаются портреты британских, польских, шведских и датских монархов.

В русском искусстве парадные портреты государей и служилой аристократии начинают во множестве появляться уже в последней четверти XVII века. В 1683 году в Московском Кремле создается отдельная от иконной живописная палата, в которой под руководством иноземных мастеров пишут парсуны. Надо полагать, тогда же возникают и первые династические галереи. На Западе они были известны давно и располагались, как правило, в тронных, рыцарских и приемных залах. Концепцию создания подобных изображений отразил «Титулярник» — генеалогическая серия портретов, выполненная в 1673 году мастерами Оружейной палаты по заказу царя Алексея Михайловича.

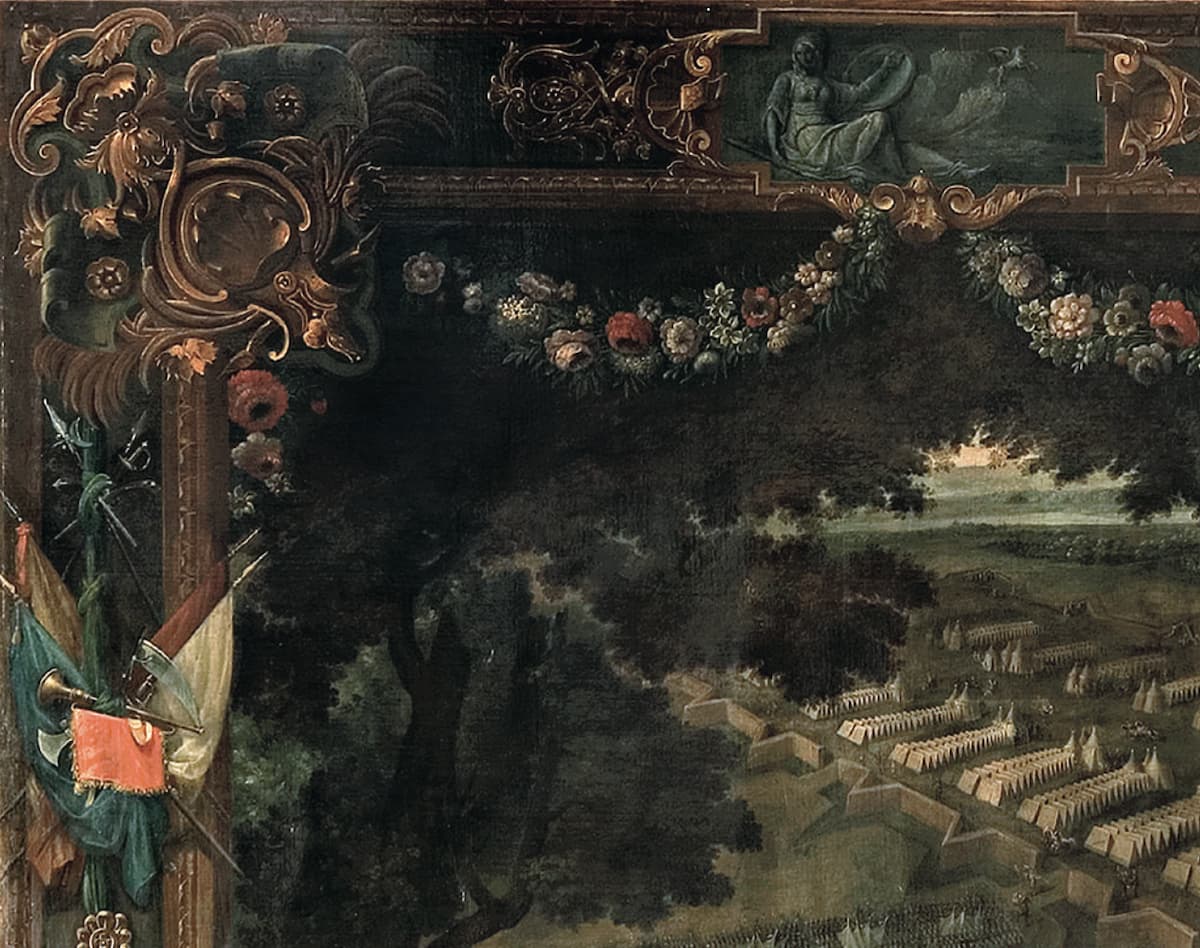

Пётр I, пригласивший из-за границы архитекторов, граверов и живописцев, уже предложил открыть преподавание «свободных искусств» (живописи и скульптуры) в «Академии наук и курьезных художеств», что и было осуществлено при Екатерине I. Наконец, в 1757 году в Петербурге по инициативе графа И. И. Шувалова создается «особая трех знатнейших художеств академия», в которой была выработана общая классическая программа для свободных видов искусств — живописи, скульптуры и архитектуры. Она включала в себя дополняющие друг друга правила, в контексте которых картина и рама подчинялись новым эстетическим теориям. Они легли в основу русского искусства барокко, классицизма и романтизма. И если риторика — это внутренний механизм всех этих культурных эпох, то дворцовая рама — важнейший указатель как новых идеалов красоты, так и новой государственной мифологии, на основе которой и создаются всевозможные визуальные образы российского абсолютизма. С того момента, как русское искусство стало повиноваться задачам демонстрации силы и могущества империи, рама портрета человека власти активно помогала осознать его величие. Ее главными темами становятся триумф и апофеоз самодержавного властителя, его сакрализация и связь с высшими фигурами вселенной. Иными словами, если парадные портреты приобретали функцию репрезентации и торжественного прославления, то эти же функции принимали и дворцовые рамы.

Более того, с приходом петровских реформ открывается проблема европейского культурного вторжения, которое меняет не только образ жизни, но и образ мыслей русской аристократии. Западное влияние, как мы видели выше, отчетливо ощущается во второй половине XVII века. В XVIII веке и первой половине XIX века Россия уже буквально пронизана блистательной культурой Италии и Франции, за которой признавалось первенство мысли, искусства и моды. Поэтому знаменитые западные архитекторы, художники и скульпторы — все они (совместно с русскими мастерами) создавали в России такую «раму», которая была бы достойной государя великой империи. Подключая всю власть символа и метафоры, рама российского монарха должна была вознести его портрет на фоне других, она же его выделяла и конкретизировала, делала его личность узнаваемой и неотразимой в своей мощи и славе. Эта же рама как бы сообщала, что в сверхимпериях, каковой являлась Россия, государство в лице венценосного монарха всегда и везде есть главное действующее лицо. Символически сплавленная конструкция дворцового портрета и рамы — это не что иное, как риторическое разъяснение известной формулы всякого абсолютизма: «Государство — это я».

Один из наиболее ярких примеров в истории русского искусства — картина И. Е. Репина «Прием волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» (1886, ГТГ).

В свое время картина была украшена роскошной золотой рамой с государственной символикой и помещена в аванзал Большого Кремлевского дворца. Выполненная в тесной символической связи с парадными залами Большого Кремлевского дворца — Георгиевским, Александровским и тронным Андреевским — именно рама вводила изображение императора Александра III в мифологический контекст. Орнамент рамы, содержавший гербы всех земель и областей Российской империи, представлял собой развернутый титул российского монарха, своего рода геральдический образ государства. Одновременно гербы на раме поясняли, что изображенные на картине волостные старшины (окружавшие императора) являются представителями всего народа и всех земель, входящих в Российскую империю. Эти же символы включали конкретное историческое событие, произошедшее 21 мая 1883 года во дворе Петровского дворца в Москве, в мифологическое пространство и время, вызывая в памяти весь комплекс идей, связанных со строительством Российской империи, Москвы — Третьего Рима. Так картина аристократии всегда выступал «обоснованным» военными победами и подвигами на благо отечества. Трофеи на раме императора всегда убеждали зрителя в том, что в военных компаниях он — главное действующее лицо. Одержанная победа связывалась с ним и только с ним. и рама оказывались неразрывно связаны с церемонией коронации и символикой придворного ритуала.

Не менее любопытно картинная рама поясняла портреты российской аристократии: она не только несла ее гербы, титулы и знаки отличия, но и стремилась ее возвеличить всеми доступными средствами — орнаментом и постаментом, местом расположения, согласованностью с интерьером. Часто титул дворцовой рамы окружали трофеи — античные, средневековые или современные раме предметы вооружения или воинского отличия: древнеримские секиры и ликторские пучки со стрелами, боевые знамена, пушки и ядра, мечи, ружья и прочее.

ГТГ

И если регалии дворцовой рамы воплощали идею преемственности власти, то трофеи — всегда ее прославление и идею триумфа. На всевозможных предметах дворцового обихода обрамленный трофеями титул императора или представителя служилой Оставаясь на периферии зрительного взора, трофеи соотносились с изображенной на картине личностью. Глаз устремлялся на картину, но направлялся он рамой, которая помогала блуждающему взору сфокусироваться на объекте изображения. «Трофейная» рама всегда активно влияла на воспринимающее сознание, вызывая дополнительные эмоции и переживания.

В Средние века выбор рамы зависел от заказчика; в эпоху барокко и классицизма рамами занимался архитектор. И только обращаясь к эпохе XIX века, мы обнаруживаем, что картинная рама начинает интересовать самого художника. Это происходит в культуре романтизма, в которой появляется концепция гения, не подчиняющегося риторическим схемам и общим правилам — гений создает их заново. В силу этого художник-романтик по-иному соотносит искусство и действительность. На первый план он ставит собственное «я», поскольку у него возникает потребность убедить зрителя в правдивости личного наблюдения, воображения и ощущения. Он же обнаруживает у себя дар пророчества — непременное свойство поэтов и художников романтической поры. Эта грань осмыслялась настолько важной, что именно в эпоху XVIII века в Европе (в частности во Франции) наблюдается расцвет искусства картинной рамы, которая была призвана украсить и картину, и интерьер и одновременно привлечь к себе внимание, будучи непреодолимой границей между миром условным и миром реальным.

Конец ХVIII—начало ХIХ века

ГИМ

Иными словами, картина в золотой раме эпохи позднего барокко и классицизма — это кантовская статичная и гармоничная красота. Ее образный мир не вступает ни в какие отношения с миром реальным. Однако в романтизме понятие красоты обнаруживает динамичность. Красота может пребывать в процессе становления. Сюжеты картин художник-романтик ищет не в античности, а в окружающей реальности. Поэтому он сообщает динамику и картинной раме. Так как романтическое искусство постоянно спорит с литературой, политикой и религией, рама нагружается дополнительными смыслами, вещами и атрибутами, помогающими зрителю соотнести с реальностью то, что он видит на картине. Картина и рама постепенно повинуются задачам натуралистической эстетики и психологическому пониманию искусства. В условиях этой теории фантазия и воображение исключались из процесса восприятия. Они замещались силой страстей и психологией ощущений от встречи с объектом созерцания. Возвышенность и красота этого объекта строились на основе натуралистического изображения и нравоучения. При этом сама красота стала граничить с безобразным, ужасным, мрачным и даже уродливым. В ее понимание вмешалась Ирония — одна из главных категорий поэтики романтизма. Отсюда в русле романтической традиции (в отличие от барокко и классицизма) картины и рамы вели сознание не к воображению или кантовскому «незаинтересованному удовольствию», а к ощущению достоверности, которое сближалось нередко с волнением, страхом и удивлением.

Это «участие» рамы в игре автора с пространством и временем означало новое осмысление мира условного и мира реального. И здесь мы оказываемся в самом «сердце» проблемы. В эпоху средневековой культуры символику рамы определяла божественная точка зрения. Начиная с эпохи Возрождения, автономная эстетика подчинила раму зрительному восприятию. Но с эпохи романтизма художника интересует не столько зритель, сколько возможность повторить в жизни нормы и принципы искусства, найти ключи к влиянию искусства на мир, сделав границу между ними более подвижной. В области живописи это проявилось в том, что началось постепенное «разрушение» традиционной рамы. Картинная рама начинает зависеть от новых приемов живописной системы, она же входит в художественный замысел картины и, придуманная самим художником, позволяет нагружать себя дополнительными смыслами. Наконец, она начинает преодолеваться в кубизме, так как сама картина теряет линейную перспективу: предполагавшая с эпохи Ренессанса вид через окно с одной точки зрения, картина теперь стремится показать объект с разных сторон.

В абстракционизме картина уже не нуждается в раме, поскольку она превращается в транскрипцию иной реальности. Она спорит с видимостью форм, а потому уходит за пределы рамы, устремляется к преодолению границы между искусством и жизнью. Абстрактная картина не копирует реальность, а стремится представить «идею» и внутреннюю сущность явлений. «Закон, предрешавший великие перевороты в живописи, — замечал по этому поводу Ортега-иГассет, — на удивление прост. Сначала изображались предметы, потом — ощущения и, наконец, идеи… Внимание художника прежде всего сосредоточилось на внешней реальности, затем — на субъективном, а в итоге перешло на интрасубъективное»9. Иными словами, в авангарде 1910–1920-х годов произошло революционное преобразование точки зрения. На место рецептивной эстетики, в центре которой находилось восприятие произведения искусства зрителем, выходит точка зрения автора, идеи которого предполагали переустройство мира. Так с эстетики восприятия сначала акцент переводится на эстетику творчества, а в наше время — на эстетику состояния этого творчества.

В истории русской живописи XIX века начало этих процессов было положено работой с рамкой восприятия известного художника В.В. Верещагина, которая проводилась им не для усомнения в реальности (что и произойдет в русском авангарде), а для ее убедительного доказательства. Объявляя себя «реалистом», художник являлся по сути скрытым романтиком, сумевшим отразить важнейшие явления европейской визуальной культуры. С одной стороны, Верещагин следовал натуралистическому интересу к «прозаической реальности», часто уподоблял этот интерес естественнонаучному подходу к миру, который питался идеями научного позитивизма и натуралистической эстетики, выдвигавшими на первый план исследование окружающего мира путем сбора эмпирических фактов и личного наблюдения. Но с другой стороны, оказываясь во власти новых риторических систем, он даже предвосхитил отдельные приемы кинематографа, поскольку в процесс создания и показа им картин активно вмешивались достижения века промышленной революции — фотография, эффекты панорамы, различные виды репродукции. Стремление повторить в искусстве жизнь вело к созданию оригинальных картинных рам, выбору новых сюжетов.

В этом нас убеждают документы, фотографии, наконец, сами картинные рамы, сохранившиеся в главных музеях страны. Верещагина по праву можно считать и одним из первых, кто стал задумывать свои экспозиции как необычные и целостные ансамбли, обладающие характерным для эпохи романтизма художественным пространством. И картинная рама в этих ансамблях — важная часть всей экспозиции. Рама могла нести характерные надписи, которые являлись смысловым дополнением изображенного на полотне события. Яркий пример — картина «Смертельно раненный» (1873, ГТГ), написанная спустя пять лет после того, как художник видел данную сцену во время обороны самаркандской крепости. На картине изображен смертельно раненный и падающий на бегу солдат; по замыслу — миг между жизнью и смертью, который художник «подглядел» в реальности. Автор и герой, художник и солдат — оба они перед лицом смерти — вот что зритель должен был не только увидеть, но эмоционально почувствовать. И именно это ощущение трагизма подчеркивала монументальная рама со стеклом, уподоблявшая картину погребальной стеле. Она содержала черное паспарту со строгим золотым орнаментом, которое, с одной стороны, сближало картину с надгробием (придавая ей мемориальный характер), с другой — отсылало к рамке фотографии. Перед глазами зрителя предстал как бы фотографический кадр, метонимический характер которого усиливался вынесенным на раму предсмертным восклицанием солдата: «Ой убили братцы!.. убили!…. ой, смерть моя пришла!….» — своего рода говорящая эпитафия, которую обычно помещали на могилах и стелах. То есть стремление к жизнеподобию и иллюзионистичности заставило художника применить древнюю эпиграфическую формулу — поместить на раму надпись от первого лица, в которой реализовалась идея говорящего надгробия. Более того, в этой же надписи усматривалась и традиция посвятительной эпиграммы. Используя речь изображения, эпиграмма (подобно эпитафии) всегда воплощала отношение к картине или статуе как живой и говорящей. Картинная рама обнаруживала тесную зависимость от развития эстетической теории и риторики. Если в русском искусстве XVIII века картинная рама подчинялась воле архитектора и служила согласованию картины со стеной, то в экспозициях Верещагина она подчинялась воле художника, который ставил перед собой задачу отразить в картине опыт личных переживаний. Его новые приемы показа картин были неотделимы от новых техник воздействия на зрительное восприятие и, по сути, вели к усилению активности визуальных образов в достижении иллюзии реальности.

В конечном итоге это привело к замене станковой картины и ее рамы самой концепцией творчества художника, выдвижением на первый план рамы умозрительной и смысловой. Уже в живописи русского символизма рама устремилась к узкой ленте, поскольку изменился смысл и назначение станковой картины. Она подчинилась передаче сложной гаммы чувств и переживаний и стала представлять собой живописную интерпретацию поэтических образов и театральных сцен. От рамы символистской картины до минималистской экспозиции авангарда — всего шаг. И это отчетливо показывает сравнение фотографий выставки картин художников «Голубой розы» 1907 года и футуристической выставки «0, 10», состоявшейся в Петрограде в 1915 году. Узкие рамы художников-символистов лишь подчеркивали достоинства живописи и были призваны усилить эмоциональное звучание картины. Рама в виде тонкой, слегка декорированной рейки как бы оттеняла принципиальную недосказанность картин художников-символистов — тех зыбких образов подсознания и воображения, которые все время менялись и двоились в бесчисленных цветовых эффектах. Порой их рамы обнаруживали и особую чуткость к миру знаков. Символизм живописи мог быть подчеркнут символикой рамы, в чем нас убеждает рама картины 10 Н. К. Рериха «Гонец. „Восста род на род“» (1897, ГТГ).

Гонец. «Восста род на род». 1897

ГТГ

Рама властно уводила взгляд в мир древней истории, подчеркивая господство искусства над жизнью. В основе сюжета картины лежало известное увлечение Рериха древней историей славян, а в основе орнамента рамы — его интерес к археологии Древней Руси. Поместив языческие изображения на раму картины, сделав (в духе символистов) их значения почти стертыми до неузнаваемости, художник явно хотел заставить зрителя ощутить сам «дух» древней истории, представить сцену из прошлого как нечто, незримо присутствующее в настоящем10.

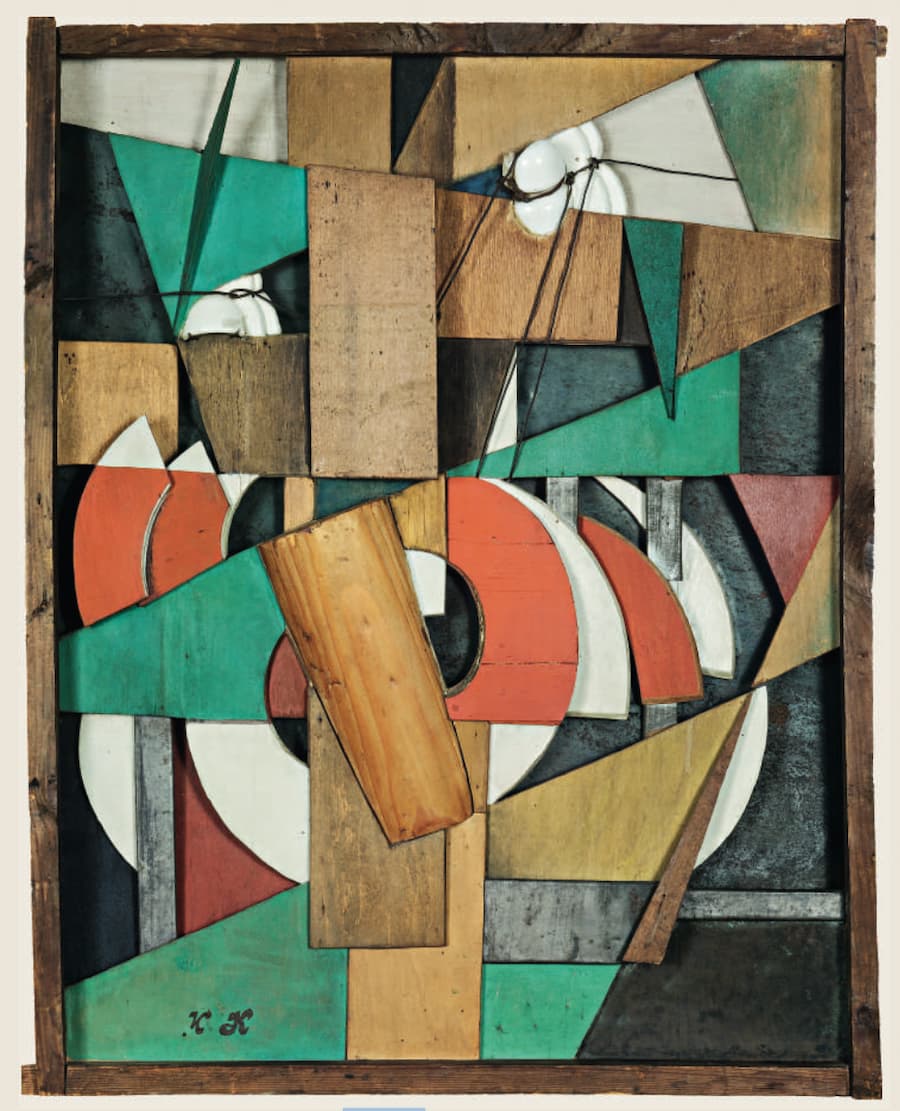

Все это говорило о том, что символизм и модерн таили в себе ощущение близкой смерти того визуального образа, которому была необходима картинная рама. Авангард 1910–1920-х годов провозглашает уже конец эпохи станковой картины. «Современная картина, — отмечал Гадамер, — лишена не только целостности изображаемого предмета, так что все представления о единстве изображаемого мифа, излагаемого сюжета или узнаваемой предметности, которые в свое время составляли основу миметического изображения, исчезли. Утрачено и единство точки зрения в том смысле, как это было в эпоху линейной перспективы, когда картина являлась как бы окном в некое пространство… Творчество художника разрушило раму. Структура плоскости, составляющая картину, выходит за свои пределы, указывая на более широкие отношения»11. Иными словами, на место станковой миметической картины авангард предлагает принципиально иной визуальный образ, который приобретает способность выстраивать реальность согласно собственным, отличным от «реального миропорядка» законам. Новая картина (или арт-объект) открыта трансцендентному и стремится максимально раскрыть глубинное значение вещей. Сумев освободиться от миметической иллюзии, живопись становится путем к красоте внутренних структур. Она редуцирует фигуративный характер видимых природных форм и обращается к их «невидимой», внутренней сущности. Поскольку же реальность формулируется с точки зрения смысла, новая картина приобретает динамику толчка к постоянной неудовлетворенности внешним порядком окружающего мира. Ренессансная рама отвечала познаваемости мира в его единстве и многообразии. Разрушение этой рамы в авангарде стало отвечать уже проблеме условности человеческих знаний о мире, их временности и зыбкости. Истинным устремлением авангарда становятся не формальные инновации (как в живописи символизма), а установление связи личности с трансцендентным и преобразование мира на основе открытых художнику «идей», своего рода «космических» законов развития бытия. Отсюда авангардное искусство становится проектным, а картина превращается в знак, обнажающий его содержание.

Эта сведенная до уровня знака картина — важнейший исторический опыт прорыва за пределы возможностей человека. Именно трансгрессия, как «жест, который обращен на предел»12, приводит к исчезновению в картине объекта и возникновению абстракции с ее отказом от созерцания исключительно внешней стороны окружающей реальности. Появляется убежденность, что новый образ обязан улавливать (как икона) метафизическую реальность. Поэтому картина требует уже не эстетического переживания, а понимания того, что она стремится проникнуть в саму суть бытия и видимой материальной субстанции. И поскольку она отвергает имитацию природы, которая всегда тяготела к миметическому подобию, ей не нужна и картинная рама, которая всегда указывала на условность произведения искусства и отделяла его от окружающего пространства. Новая картина приобретает некое внутреннее значение, некое собственное соответствие этому окружающему пространству. Она превращается в объект «подлинной реальности», самостоятельный «организм», заключающий в себе «raison d’etre»: «Пусть картина не будет простым подражанием, — писали еще Глез и Метценже, — пусть она открыто заявит о своем существовании»13. Отсюда рама авангардной картины полностью подчиняется ее внутренней структуре. Отсутствие же какой бы то ни было рамы может обнажать смысл картины как самой «реальности» и «сущности». По этой причине беспредметная картина «уживается» на стене рядом с древней иконой: их сближает согласованность с метафизическим измерением. И оба образа таят в себе сильнейшую энергию: они открыты трансцендентному и предполагают устремленность за пределы видимого мира. На выставках художников-символистов «Голубой розы» тонкие рамы подчеркивали формальные инновации картин. В авангарде минималистская рейка либо просто держит конструкцию, либо сама держится картиной, либо является ее частью, утверждая некое присутствие искусства в жизни. Новая картина более не осмысляется отдельным миром условных форм, прячущимся за рамой. Преодолевая эту грань, она устремилась к самой реальности, превращаясь в присутствующую в жизни человека проблему.

Наконец, авангардная картина может содержать и традиционную раму. Но тогда образ приобретает дополнительные смыслы, связанные с новыми способами восприятия искусства. Стремясь их обосновать в теоретических манифестах, авангардисты, с одной стороны, опирались на новейшие исследования в области науки и техники (теория относительности, разложение атома, открытия в области оптики, кинематограф и т. д.), с другой — на них оказывали влияние новые идеи в философии, психологии и теософии.

В результате художественный замысел картины стал предполагать иной процесс восприятия, для которого картинная рама могла служить символом иллюзии старого искусства, претендовавшего на познание мира и преодоленного на пути нового искусства, или просто «формой», потерявшей символику окна, и подчинившейся исключительно выявлению нового «живописного смысла» картины. Картину и раму связывают уже не законы оптики, а совместный поиск сущности вещей.

Впервые все это наметилось в искусстве кубизма, который, по словам своего сторонника и теоретика А. В. Грищенко, поставил «проблему нового реального изображения предметов путем деконструкции…»14. Взгляд на предмет не с одной, а с нескольких точек зрения помещал видимую реальность в новую перспективу, которая обеспечивала доступ к иному измерению бытия. Поскольку же деформации в кубистической картине все еще предполагали внешнюю узнаваемость форм, то изобразительная плоскость картины вполне допускала как новые обрамляющие конструкции, так и традиционную картинную раму15.

За этим разрушением миметического образа и ренессансного идеала картины скрывалась близость теории кубофутуризма и абстракционизма философским и теософским размышлениям о четвертом измерении, к области которого относили тогда явления, необъяснимые с точки зрения известных физических законов. Критика неокантианством понятия трехмерного пространства как результата субъективной ограниченности человеческого восприятия была хорошо известна художникам авангарда. Взамен старых теорий неокантианская философия разрабатывала идею многомерности мира, в которой четвертым измерением рассматривалось время. Особое внимание при этом уделялось мистике, теософии и оккультным доктринам, позволявшим, как полагали, найти новые пути к «расширению» человеческого сознания и помогавшим постичь недоступный обыденному восприятию «бесконечный» мир ноуменов и кантовских «вещей в себе». В этом плане в определенном взаимодействии с эстетическими концепциями авангарда 1910–1920-х годов оказывались теоретические исследования известного русского и английского философа П. Д. Успенского, много писавшего тогда на тему четвертого измерения и обсуждавшего необходимость постижения сущности вещей посредством психических трансформаций воспринимающего субъекта. «Мы должны найти четвертое измерение, если оно существует, — писал Успенский, — чисто опытным путем, найти его в себе — и найти способ его перспективного изображения в трехмерном пространстве»16.

Пробегающий пейзаж. 1913

Авторская рама из деревянных планок

ГТГ

Отсюда восприятие авангардной картины предполагало обнаружение своего рода «четвертого пути» — настраивание собственной психики с целью достижения в процессе разглядывания сверхобычного, так называемого объективного сознания. То есть художнику (применявшему различного типа обрамления) важно было изменить как собственное, так и зрительское сознание.

Так, рама картины В. В. Кандинского «Evénément doux» (1928) явно задерживает взгляд и настраивает на спокойный лад, выступая важным подходом к смыслу образа. Зеленый цвет внутреннего обрамления как бы останавливает глаз, поскольку, согласно теории Кандинского, «абсолютно-зеленое есть самая покойная краска среди всех других: никуда она не движется и не имеет призвука ни радости, ни печали, ни страсти»17. И лишь после этой паузы взгляд допущен к постепенному постижению смысла картины, которая специально задумана как «сложная» и «герметичная». Рама важна для картины и как элемент, связанный со временем, о котором писал художник18. Поиски четвертого измерения и творческая атмосфера тех лет подталкивали Кандинского к новому осмыслению роли времени в процессе восприятия. Это время проникновения в картину и постижения ее глубинных смыслов. Поэтому структурирование абстрактной картины временем могло постоянно менять функцию рамы. Рама помогала охватывать картину одним взглядом, или заставляла взгляд лишь постепенно и сосредоточенно прочитывать отдельные детали холста, или вызывала дополнительные ассоциации и размышления по поводу того, что и как изображено на картине. Наконец, отсутствие рамы могло представлять собой сознательный жест художника: границы зрительного поля определяли края картины как «подлинной реальности».

Некоторые из этих положений характерны и для супрематических работ К. С. Малевича. «У меня одна голая, без рамы… (как карман) икона моего времени»19, — так писал Малевич А. Н. Бенуа в мае 1916 года о своем знаменитом «Черном квадрате». Этот отказ от какой бы то ни было рамы и утверждение новой трансцендентальной иконы как построения человеческого ума означали радикальный разрыв со всей предшествующей культурной традицией и представление принципиально нового видения мира. Отталкиваясь от средневековой иконы, Малевич придал ей свое оформление. По словам художника, «Черный квадрат» — это «нуль форм», «лицо нового искусства», «живой, царственный младенец»20. И будучи самодостаточной формой, он, конечно же, не нуждался в раме, издавна служившей символической границей между картиной и окружающим пространством. Он — сама «реальность», космическая пустота «без рамы», и как таковой был призван «плыть» в бесконечном космосе, придавая новую форму реальному миру. Он даже не нуждался в тонкой обкладке холста, которая подчеркивала уникальность и самодостаточность абстрактной картины как эстетического объекта, поскольку его композиция являла собой замкнутую систему. Белая рама формировала черный квадрат, но и квадрат формировал раму, что превращало всю конструкцию в «точку» и «начало начал», в котором усматривался «первый шаг чистого творчества в искусстве». Направленный на такую картину зрительный взор попадает в сети метафизического опыта самого художника, его видения безграничного и запредельного пространства. За явлениями окружающего мира нет ни законов гармонии (как в классицизме), ни их случайных столкновений (как в романтизме). За ними открывается новый доступ в метафизическое и бесконечное измерение, который утверждается средствами абсолютного искусства. Отсюда происходит революционное преобразование той эстетики, в центре которой находилось восприятие произведения искусства зрителем. Теперь на первый план выступает личность самого художника.

Современное искусство тому яркий пример. Ведь именно ментальная и смысловая рама кладется в основу большинства современных артефактов, «идеальных объектов» и инсталляций, которые погружают зрителя в культурный «метатекст» и заставляют его осмыслить условность общепринятой оценки произведения искусства. В этом заключался уже весь смысл открытий дадаизма, в котором концептуальная рама (как внешнее продолжение «Я» художника) выполняла роль оправдания творческого жеста. Реди-мейды Дюшана — вызов условностям стандарта вкуса. На этом фоне мы обнаруживаем необыкновенно интересные отечественные художественные исследования. Так, традиционная картинная рама может служить инструментом пересмотра концепции картины как зеркала. Образ освобождается от иллюзии пространства и указывает иной путь визуальному: он строится не по законам природы, а по законам различных видов искусства. Одновременно практикой живописи достигается и переосмысление метафоры окна. Не связанный более с линейной перспективой образ открывается к принципиально новому размышлению: он наделяется функцией преодоления идеологических клише и стереотипов массовой культуры. Параллельно, в ситуации «смерти искусства», множество художественных практик выстраивается по принципу абсурда и воплощает бесконечное путешествие к смыслу21. Здесь же наблюдается инверсия смыслов традиционных рамочных конструкций и особая подвижность рамок восприятия, связанная с постмодернистской иронией и пародированием самого языка культуры. Так, игра с чужим текстом (цитатой) предполагает неизбежную перестановку рамок. Цитата часто заключается в ментальное и пространственно-временное обрамление, которое задает ориентир восприятия. Им может выступать и традиционная картинная рама, и граница фотокадра, и поля печатного текста, и рамочное сечение интернетовской страницы и т. д. И все эти рамки стремятся разрушить привычные пути коммуникации, перенаправить процесс восприятия в зону особых медитативных практик, целью которых является десакрализация и преображение всевозможных мифологем массовой культуры. Именно отсюда в истории искусства второй половины ХХ — начала XXI века перформансы и инсталляции так часто указывают на те реальные условия, в которых они бытуют и частью которых являются. «Расширяя» рамки восприятия, современное искусство предстает перед нами как неустанное развенчание схем и стереотипов.

Оно же демонстрирует эфемерность культурных построений. Появление художественных проектов в Интернете и на страницах газет, по сути, устремляется к преодолению искусства как такового, то есть к преодолению любой рамы, очерчивающей его традиционное понимание и восприятие. Границы произведения искусства оказываются стерты. На смену традиционному искусству идет принципиально иная культура визуальных образов.

Статью написал О.Ю. Тарасов.